Do canto dava pra ver a mancha úmida se alastrando pelas telhas e pelas paredes de bloco sem reboco. Perto da mesa, um balde dá conta de uma goteira. De repente, o cômodo único é tomado pelo cheiro de café recém-passado. Preta decide não ir trabalhar, é segunda-feira, chove demais e a ninharia que recebe de uma das patroas não vale o desgaste. Ela vai ficar com Amaro. Conta como se conheceram, revela memórias da construção do amor. Quando o companheiro pergunta sobre o desejo de ter filhos, quem aparece é a Nice, pra falar do Tiago, o filho que apesar de sempre ter sido ajuizado, está interno. Mal dá tempo de entender o que aconteceu com o menino e chega Isabel, acompanhada da avó Madalena. Garota esperta, desliza entre as brechas da empáfia dos patrões para vingar o tratamento abusivo que eles praticam contra a vó.

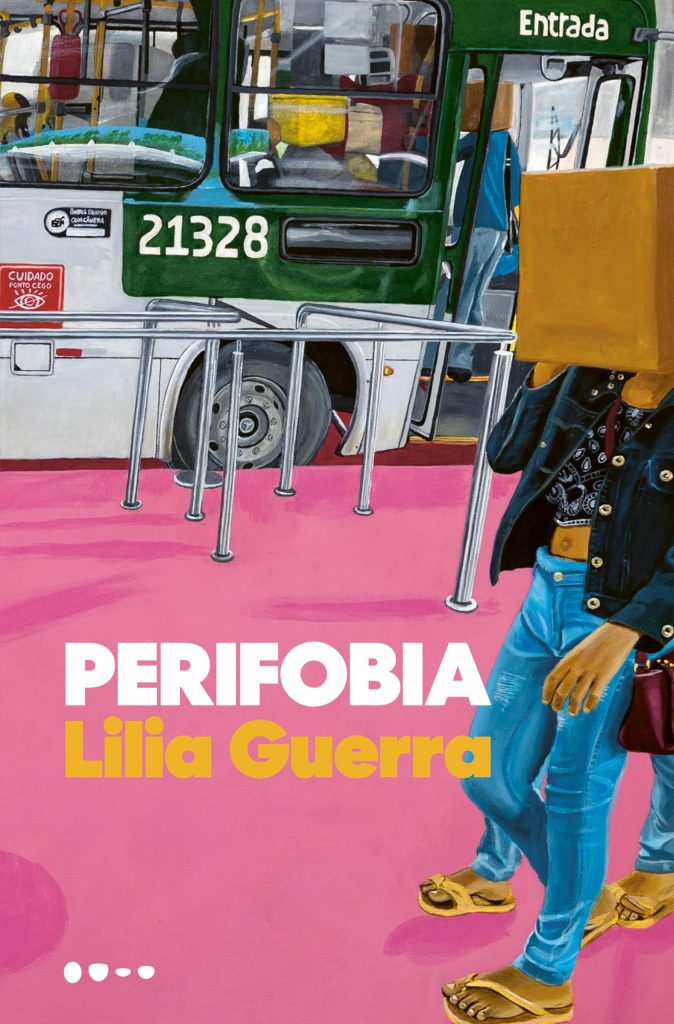

Em “Perifobia”, livro de 2018 e relançado recentemente pela Todavia, a autora Lilia Guerra nos leva a transitar pelos mesmos caminhos entrelaçados de quem habita as bordas da cidade. É como se chegássemos a uma vizinhança e bisbilhotássemos um pouco da vida de cada um, uma invasão rápida na intimidade que mora no cotidiano. “Os espaços precisam ser descritos por quem os ocupa e não por quem os enxerga de longe, excursionando ocasionalmente ou, quase sempre, isso. Por quem ouve falar, vê uma foto ou uma notícia na televisão”, diz Lilia em uma das perguntas desta entrevista para o Mulheres e a Cidade.

Nesta nossa conversa, a autora, que também escreveu “O céu para os bastardos”, romance finalista do Prêmio São Paulo de Literatura 2024, fala sobre pertencimento, racismo geográfico e o poder da literatura para desconstruir estereótipos. Uma entrevista que também é um lembrete: a cidade só será inteira de verdade quando todas as suas histórias forem contadas. Inclusive (e principalmente) aquelas que nascem longe do centro.

Larissa Saram: Você morava na Vila Mariana, na zona sul de São Paulo e se mudou ainda criança para Cidade Tiradentes, no extremo da Zona Leste. Como isso impactou a sua visão da cidade e como você se reconhece nela?

Lilia Guerra: Ah! O impacto foi enorme. Saí de um bairro pronto (que se transformava, claro, a cidade está em constante transformação) para um que estava se formando. E acompanhar esse processo me impactou demais. Eu analisava os espaços e imaginava os equipamentos que podiam estar funcionando neles. Quando você tem parâmetros de comparação, é inevitável não questionar. E transitar pela cidade vivenciando as diferenças em curtos intervalos de tempo, fazia com que tudo se tornasse mais explícito. A desigualdade é gritante e eu me perguntava o porquê.

LS: Como o neologismo “perifobia” que criou permeia a sua escrita e sua experiência de vida?

LG: Perdi a conta de quantas vezes precisei explicar para uma pessoa que vive na mesma cidade onde o bairro em que moro está situado. E isso gerava comentários como: “nossa, fica no fim do mundo, em outro planeta’. Observei que acontecia com outros lugares distantes também. As piadas eram diversas e acho que esse neologismo é uma resposta a esse comportamento preconceituoso que fica em destaque permanentemente.

“Essa expressão, “área nobre” sempre me incomodou. A cidade deveria ser igual pra todo mundo, é o que sempre digo. Sei que, geograficamente, é impossível. Mas no que se refere ao investimento em recursos, não é. A mídia reforça esse tipo de estereótipo quando endossa essa afirmação”

LS: Como a mídia, a literatura e até as políticas públicas reforçam esse racismo geográfico? Acredita que a literatura, a arte, podem ajudar a desconstruir esses preconceitos? Como?

LG: Por muito tempo achamos natural classificar bairros como nobres. E é claro que se eu moro num bairro considerado nobre, de alguma maneira contraio também essa distinção. Então, eu moro na periferia, sou uma cidadã periférica. Essa expressão, “área nobre” sempre me incomodou. A cidade deveria ser igual pra todo mundo, é o que sempre digo. Sei que, geograficamente, é impossível. Mas no que se refere ao investimento em recursos, não é. A mídia reforça esse tipo de estereótipo quando endossa essa afirmação. Quando deixa de utilizar o poder de que dispõe para procurar destacar o que precisa e pode ser feito. As políticas públicas para a correção dessa desigualdade seriam muito mais eficazmente aplicadas se os veículos conduzidos pela mídia percorressem esses caminhos. A arte tem um poder transformador imensurável. E literatura, pra mim, é arte, por isso, eu acredito tanto.

LS: A cidade diz o tempo inteiro para as mulheres, principalmente para as mulheres negras e periféricas, que certos espaços não pertencem a elas. E no seu livro a sensação de pertencer é deslocada o tempo todo. O que significa, para você, pertencer a um lugar? O que determina essa sensação de pertencimento para as mulheres?

LG: Acho que pertencer a um lugar significa saber exatamente como tudo funciona. Ou não funciona. Saber onde as coisas estão. Como deve acontecer nas nossas casas. Quando um equipamento falha, é preciso solicitar o reparo, quando algo falta, a gente precisa ter onde bater pra pontuar a necessidade de aquisição. E saber o prazo, e participar do processo. Se somos donos e não hóspedes, tem que ser assim. O que determina essa sensação pra todo mundo é o conhecimento dos direitos e do endereço das portas onde se deve bater para garanti-los. E a certeza de que a pessoa que se candidatou para estar atrás dessas portas e foi eleita pra isso estará mesmo lá. E que sejam muitas mulheres.

LS: Na sua experiência e observações, como as mulheres transformam o espaço público mesmo quando ele é hostil?

LG: Quando ele é hostil, sobretudo. O olhar feminino para a adequação de um espaço quase sempre pousa imediatamente sobre o que precisa ser transformado, sobre o que pode se tornar mais eficiente e funcional. Não apenas as mulheres, mas, na maioria das vezes, sim, as mulheres, estão no cuidado das crianças, dos idosos. Dos indivíduos que precisam ser acolhidos. Espontaneamente, os planos de melhoria vão sendo arquitetados.

“Onde moro, não sei se define quem sou, mas como estou. Delineia. Onde nasci, de forma afetiva. Onde vivo, pontualmente, naquilo a que tenho ou não tenho acesso, no que vou perder, quando se trata de locais afastados do centro da cidade”

LS: Como acha que o território, o lugar onde nascemos e o lugar onde moramos, define quem somos?

LG: Onde moro, não sei se define quem sou, mas como estou. Delineia. Onde nasci, de forma afetiva. Onde vivo, pontualmente, naquilo a que tenho ou não tenho acesso, no que vou perder, quando se trata de locais afastados do centro da cidade. Tempo de entretenimento e descanso, tempo que propicia maior cuidado com a saúde e menos desgaste físico e emocional. E esses fatores, sim, definem meu preparo e disposição para lutar por transformação.

LS: O espaço urbano é também uma narrativa, muitas vezes controlada por quem tem poder de contar a história “oficial”(que nem sempre é a verdadeira). Como romper com isso, como “escrever a cidade” de outras formas?

LG: Acho que a gente sempre escreve melhor sobre o que conhece intimamente. Os espaços precisam ser descritos por quem os ocupa e não por quem os enxerga de longe, excursionando ocasionalmente ou, quase sempre, isso. Por quem ouve falar, vê uma foto ou uma notícia na televisão. Por muito tempo, era o que acontecia. As narrativas eram construídas por quem era considerado academicamente habilitado. E, sob essa perspectiva, muita literatura fantástica acabou sendo produzida. Fantasiosa. Observo ainda que, as histórias que se baseiam em ambientes reais são, muitas vezes, questionadas. Por não apresentarem exatamente o que é esperado pelo imaginário de quem mal leu uma estatística ou uma notícia e se considera especialista. E, quando se depara com a realidade, se decepciona. Acha desinteressante. Ler, por exemplo, que um personagem periférico vai a feira, que planeja seu almoço dominical, que aprecia boa música, pode se tornar desinteressante, ainda que seja um relato relevante dentro do enredo. Não é bem isso que se espera de uma história narrada nas periferias.

LS: Você sente que a literatura brasileira tem se aberto mais para vozes da periferia nos últimos anos? Ou ainda existe um certo lugar de “exotização” do que vem das margens?

LG: Sem dúvida, têm se aberto, sim. Mas as razões pra essa abertura, variam. Há quem clame, trabalhe e faça com que o movimento seja contínuo. Há quem aposte nessas vozes como produtos consumíveis e invista com intenções puramente comerciais. Mas, de um jeito ou de outro, a possibilidade de ter a palavra espalhada é sempre útil e oportuna.

LS: Li numa entrevista que você disse que “Perifobia”é um livro de esperança e que você espera que muitas mensagens sejam passadas através dele. Quais mensagens são essas?

LG: Na verdade, todos os livros que escrevi, pra mim, são fontes de esperança. De que a literatura se estabeleça em todos os lugares, que seja real para todas as pessoas como hábito da rotina. Mas, pra que isso aconteça, tanta coisa precisa ser desmistificada…os códigos precisam ser decifrados. Eu acredito que é possível. Eu não sei bem se pretendi ou pretendo transmitir mensagens quando escrevo. Sensações, sim. Sentimentos. Alguma coisa que estimule o desejo de ler mais. E sempre.